5 de Enero de 2021

De chaval iba bastante a a la Sierra de Guadarrama. Mis padres, montañeros emigrantes de la Sierra de Béjar, encontraron en esos picos los recuerdos de una vida que dejaron atrás y los recorrían con cierta nostalgia. Peñalara, Siete Picos o La Maliciosa no tenían los rostros conocidos del Calvitero, el Canchal o los Hermanitos pero seguían siendo montañas, picos, valles y riscos que les daban una constante a la que aferrarse en su nueva vida en Madrid.

Mi hermano y yo, por supuesto, subíamos con ellos, refunfuñando cada vez, presas del sueño y las legañas en esos madrugones que ya había que hacer para ganarle la plaza de parking al resto de madrileños que, con el fin de semana, buscaban cambiar hormigón y asfalto por naturaleza. Pequeñajos como éramos, las piernas se nos formaron caminando por estos cerros y los granitos de la Pedriza, monumentos impertérritos a nuestro estirón de cuerpo y vida, que coronábamos celebrándolo con un bocadillo de torreznos cuyo aroma, ya desde la sartén y la cocinilla que con tanto mimo cargaba mi padre, nos hacía la boca agua. Era otra época en la que la montaña no gozaba de la popularidad actual. No habíamos oído hablar aún del gore-tex y las botas que nos acompañaban, duras como piedras, había que impermeabilizarlas días antes, untándolas en casa con grasa de caballo, ante la previsión de nieve que de vez en cuando se amontonaba en las cimas de la Sierra.

Hay mucho más Guadarrama en mí de lo que soy capaz de identificar.

Los años hicieron que hubiera cada vez más complicaciones, mejores excusas y el tiempo fue quedando para otros menesteres, para otros encuentros y otros amigos. Pero la Sierra se mantuvo allí, indiferente ante el despecho y acogedora para quienes quisiera recorrerla. Hubo algunos escarceos, algunas escapadas pero, siendo honestos, solo la admiraba desde la distancia, decorado de fondo tras los tejados de Madrid.

Tarde años en volver a reencontrarme con ella como se merecía. Y no fue hasta el pasado otoño que volví a pisar sus cumbres. En ese año aciago subí hasta su punto más alto para rendir homenaje y desear buen viaje a quién se nos fue antes de tiempo. Entre las emociones cruzadas, me quedé sorprendido conmigo mismo por no haberla visitado en tanto años. Intenté remediarlo pero la decadencia de los últimos meses fue dejando las intenciones, de nuevo, en segundo plano. Ni siquiera interpreté las excusas. Hay algo terrible en la apatía a la que nos arrastra la situación actual. El pesimismo general que te apresa y paraliza. Uno no descubre que es prisionero de los hombres grises hasta que es demasiado tarde.

Yo lo hice semanas más tarde, cuando ante la propuesta de mi amigo Pablo de escaparnos unos días a pisar la nieve me mostré reticente, respondiendo con largas, con evasivas. Filomena aún no había llegado a nuestras vidas y tras unos días en que la montaña se había entretenido con tormentas y vientos huracanados, por fin el pronóstico nos prometía buen tiempo. Ni por esas. Pablo casi tuvo que arrastrarme para que abandonara mi ensimismamiento. Ahora lo veo. En estos últimos meses hemos estados tan ocupados en mantenernos con vida, que nos hemos olvidando de vivir.

Pablo y yo llegamos en tren hasta Cercedilla, abriéndonos paso en un amanecer que ya mostraba el manto blanco sobre la montaña. Sin ningún plan en mente, íbamos a caminar sin saber muy bien por donde. Dejarnos llevar. Quizás nos bastaba con salir un poco de la opresión de Madrid, respirar otro aire y oír la nieve crujir bajos los pies. Desde Cercedilla un tren cremallera permite subir a Navacerrada y Cotos pero por las inclemencias del tiempo en esas fechas no estaba en funcionamiento, asi que nuestro margen de maniobra se limitaba a donde pudiéramos acceder desde Cercedilla.

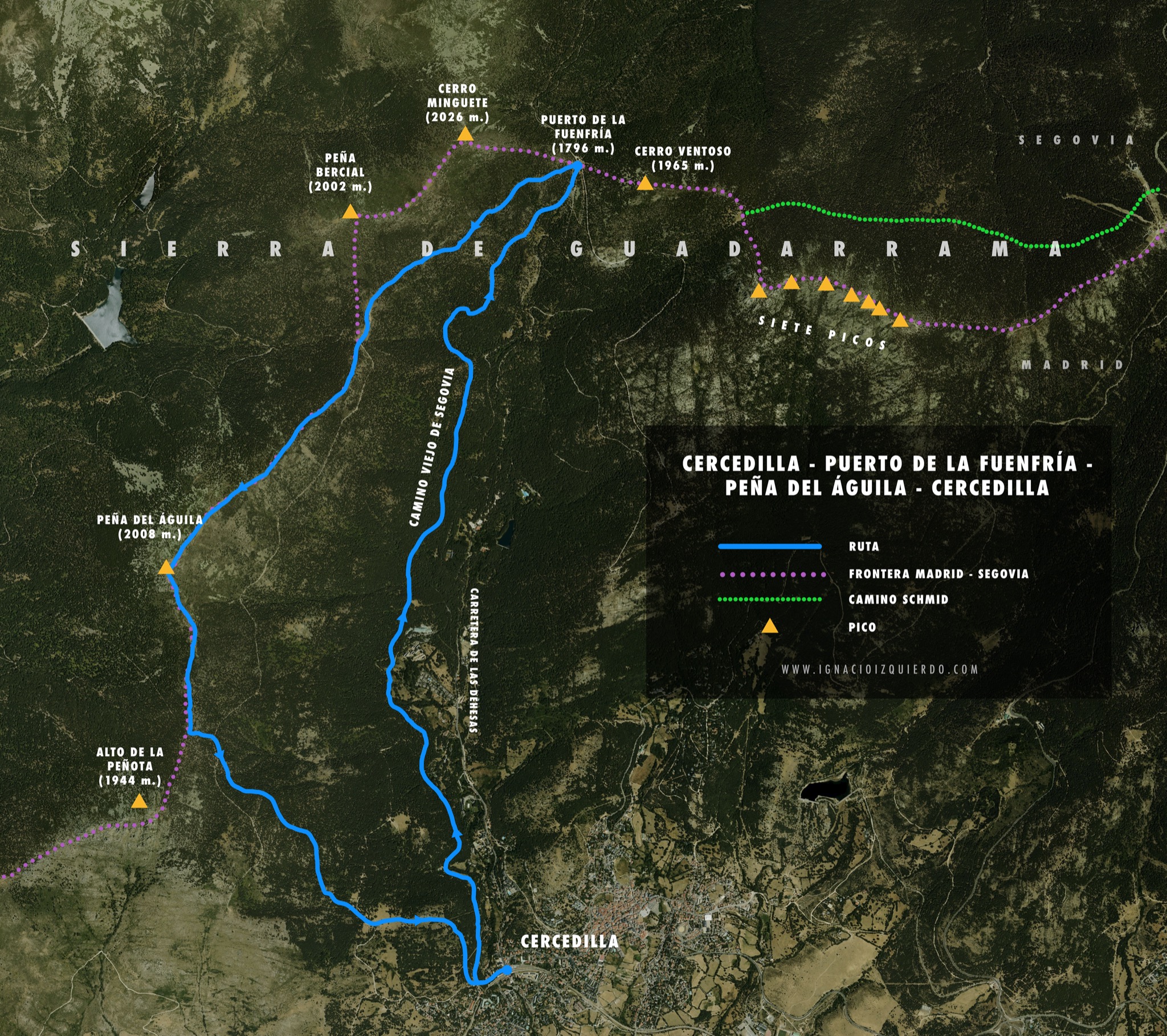

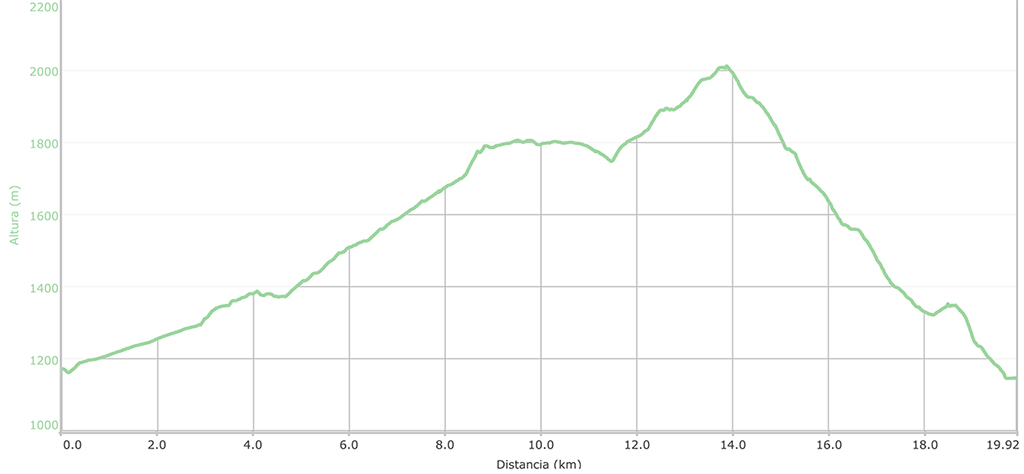

(Esta fue nuestra ruta final. Si quieres repetirla puedes descargarte los datos GPX a través de Wikiloc)

Comenzamos subiendo desde la propia estación, por las Dehesas, unas cuantas curvas de nivel por encima de una carretera de la que no queríamos saber nada y cuyo recorrido finalizaba dos kilómetros después en un parking que no llegamos ni a ver. Adentrándonos en los pinares, ya paseábamos felices sobre un suelo blanco a pesar de que las ramas de los árboles apenas mantenían una irrisoria capa de maquillaje nevado.

Nuestra ruta subía amablemente, sin excesivos esfuerzos. Al otro lado del valle la vertiente occidental de Siete Picos lucía increíble, con la belleza prístina que solo una capa constante de nieve puede dar. Un corte milimétrico hacía de frontera entre las cimas espolvoreadas y el resto de los bosques, que las admiraban al igual que nosotros, con cierta envidia. Asumíamos que esas estampas quedaban reservadas para otras altitudes pero al aproximarnos al puerto de la Fuenfría atravesamos la línea divisoria. Y comenzó la magia.

A cada metro aumentaban los grosores de la nieve, a cada paso desaparecían los pies y el mar helado rozaba las rodillas. Rodeados. Sumergidos. Un encuentro sorprendente, inesperado, que nos pilló con la guardia baja y nos impidió dejar de sonreír en unas horas, fascinados como estábamos al encontrarnos con semejante nevada bajo un día que había ahorrado en nubes.

Había algo más de actividad humana en el puerto, incluso había quien se había atrevido a subir, por otras rutas algo más amables, en bicicleta. Desde allí, bajo esas constelaciones de pétalos congelados había quién se animaba a continuar monte arriba, hasta coronar, ya en Segovia, el Cerro Minguete o la Peña Bercial. Otros bajaban de vuelta a Cerdecilla por la calzada romana enterrada bajo el níveo manto y otros se metían en las sombras del camino Schmid que por la cara norte de Siete Picos les devolvería a Navacerrada.

Nosotros, carentes de plan, estuvimos pensando hacia donde seguir o por donde volver pero viendo lo poco equipados que íbamos, especialmente por la falta de crampones, descartamos cualquier opción que incluyera adentrarse en zonas de sombra, no fueran las nada bienvenidas placas de hielo a encontrarse con nosotros. Optamos por volver cresteando por las cimas occidentales, con el plan de llegar a la Peña del Águila antes de descender a la estación de Cercedilla.

Nos permitimos, eso sí, desviarnos ligeramente hasta los miradores para apreciar más de cerca el extremo de Siete Picos y maravillarnos con ese lienzo cargado de luz. Retrocedimos de nuevo hasta la Fuenfría para finalmente tomar el camino que nos debía llevar hasta los 2008 metros de altitud de la peña del Águila.

(Siete Picos desde el Mirador)

A esas horas, teníamos algún que otro inconveniente asociado con las fechas invernales como la corta longitud de los días. Eran casi las tres de la tarde cuando abandonamos la Fuenfría y el GPS calculaba, a ojo de buen cubero, unas dos horas para alcanzar la cima. Teniendo en cuenta que a las seis y media de la tarde el sol cerraría la persiana, había unas cuantas posibilidades reales de que la noche nos pillara sin haber completado la bajada.

Como sin riesgo no hay victoria y parecía que la climatología nos iba a respetar, no lo pensamos demasiado. Contábamos con que habría un margen amplio de error en lo cálculos pues por un lado caminar por nieve ralentizaría la marcha y por otro había que considerar el factor �tardanza por fotógrafo�, es decir yo mismo, incapaz de reprimir los impulsos que me llevaban a retratar cada paso del camino.

�Que pesado� �Que exagerado�, aseverarán los lectores más críticos y nos les faltará razón, pero hasta donde alcanzaba mi memoria nunca había visto la Sierra de Guadarrama lucir tan bonita y la hipnosis que ejercía sobre mí era irresistible. Confié en que si llegábamos al momento de encontrarnos más allá del atardecer todavía caminando por la montaña la batería del móvil, el GPS y las pilas del frontal hicieran su trabajo y me despreocupé.

Mi única obligación en ese momento sería disfrutar de lo que tenía delante.

Con lo que no contábamos era con que la ruta siguiera sorprendiéndonos y volviéndose aún más bonita a cada paso. El camino se iba estrechando y los árboles, esos yetis gigantescos, con sus abrigos invernales casi nos abrazaban, demostrando la fortaleza de sus decenas de extremidades que como gigantes de circo, no se rompían ante el descomunal peso que soportaban encima. Era un paisaje sacado de otros mundos, de otras latitudes. De vez en cuando entre ese bosque petrificado por el frío se habría algún claro que nos permitía ver los montes segovianos a un lado y Siete Picos, la bola del Mundo y la Maliciosa al otro. Una visión majestuosa.

(Ascendiendo hacia la Peña del Águila)

El día estaba inmaculado, sin apenas una brisa, pero se notaba que la mano escultora del viento había azotado la zona en las jornadas anteriores, estirando la nieve y el hielo a lo largo de cualquier forma que hubiera osado interponerse en su camino. Para cuando llegamos a la cima de la Peña del Águila, los árboles, las rocas y todo lo que sobresalía un palmo del suelo tenía un filo de puro hielo creado sobre la nada, desafiando a la gravedad.

(Preciosa vista de Siete Picos, llegando a la Peña del Águila)

A pesar de que la vista desde lo alto de la Peña del Águila era espectacular, no se podía decir lo mismo de la propia cumbre, que coronaba en una superficie plana y abierta a la intemperie, sin demasiada épica. Pero el recorrido había sido pura diversión así que nos ahorramos las quejas. Solo nos quedaba seguir el cresteo hasta alcanzar el collado entre picos y bajar. Quedaba una hora para el ocaso.

(La Bola del Mundo desde la Peña del Águila)

(Peña del Águila)

Deberíamos habernos dado prisa, pero. Pero. No estábamos listos para lo que venía a continuación. Cuando ya nos habíamos dado el festín de paisajes, el empacho de nieve y formas y recuperadas algo las fuerzas, nos encontramos con la parte más bonita de la etapa. Si pensábamos que en los kilómetros anteriores habíamos pasado por un bosque nevado, la realidad del mundo de fantasía era ahora, acogidos en el interior del bosque, acompañada la taiga con la calidez anaranjada de poniente que llenaba los pocos recovecos que dejaban las ramas.

Caminamos por ese bosque de fábula donde era imposible adquirir velocidad en las pisadas, atrapados por lo que aparecía al atravesar cada diminuto claro, por encontrarnos con cada hueco, por cazar cada brillo. Pero no estaba hecho el reino de las hadas para los hombres y así como el día se despidió de nosotros, nosotros nos despedimos del cuento. Llegamos al collado y nos lanzamos a la bajada por una cara este en sombras sin la alegría de las ramas nevadas.

Aceleramos el paso y solo nos detuvimos una vez salidos del bosque, para admirar las cumbres de Guadarrama enrojecerse con los rayos del atardecer. Fue una vista imponente, un regalo envuelto con mimo, la manera que tenía la sierra de decirme que no me guardaba rencor y que tardase lo que tardase en volver ella estaría esperando pacientemente para obsequiarme días tan bellos como ese.

Recordad siempre viajar con seguro de viajes, que cubra todos los problemas tanto médicos como de otra índole que puedan surgir. Solo por ser lectores de este blog lo podéis contratar en este enlace y usar el código CRONICAS10 y tendréis un 20% de descuento.

Esa primera vuelta forzada a la Sierra y la emotiva descripción de tu relación con ella, me hace pensar que los hombres grises nos persiguen a todos, pero que los lugares a los que volvemos no nos guardan rencor (y que, de hecho, hay que volver). La misma ternura y emotividad con la Michel Ende relata la historia de Momo… He disfrutado leyéndote (y viendo la Sierra) Pd: ¡benditas tardanza del fotógrafo que nos hacen disfrutar de estas imágenes!

Muchas gracias, Luz. Lo cierto es que está siendo un año complicado y aunque se lleva con optimismo y buen ánimo si es cierto que por debajo el pesimismo y el desánimo se va incrustando sin que nos demos cuenta. Lo importante, supongo, es darse cuenta y hacer por disfrutar todas estas maravillas. 🙂 Un abrazo!

Muchas gracias por compartir esta maravilla…

Muchísimas gracias, Caridad!

Para los que tenemos una edad y hemos pateado por esos lares esta crónica representa lo infinitamente bella que es nuestra sierra de Guadarrama. Gracias por volverme a sentir montañero.

Qué preciosidad de paisajes!